✪ 夏方波

北京外国语大学国际关系学院

【导读】8月16日,他信最小的女儿佩斯坦被任命泰国总理。85后的她,成为泰国历史上最年轻的总理。8月17日,现年74岁的他信获豁免,被提前释放。就在我国外长乘坐的专机抵达泰国之前,泰国政坛“一夜变天”。而缅甸局势持续动荡,菲律宾、柬埔寨等国也是事件频出。东南亚各国内部政治局势将会如何演变,是我们必须关注的问题。

东南亚各国政治局势的动荡由来已久,这些政治动荡根植于东南亚各国民粹领袖与传统精英的关系之中。自去殖民化与民族独立运动开展以来,在建构独立民族国家的进程中,东南亚各国的民粹主义潮流开始显现。由于不满足于传统精英统治下带来的巨大社会不平等与经济发展上的停滞,东南亚民通过选举政治的方式介入政治,试图推动各类改良或改革的社会议程。各国纷纷出现民粹主义政治领袖,以汇集的民意为基础同传统精英在政治上进行交锋缠斗。在有的国家,如缅甸,民粹领袖与传统精英之间分化对立严重,以至于昂山素季被缅甸军方扣押;而在印尼等国,民粹领袖与传统精英则发生了合流,带来了相对稳定的政治局势。民粹领袖尝试构建政治纲领、汇集民意穿透精英政治壁垒,但是由地主、资产阶级、宗教领袖以及军官团等构成的东南亚传统精英依托土地、资本、宗教权威、强制力量等要素,占据着政治权力与利益分配机制的核心位置,限制了精英分化合流的互动过程。

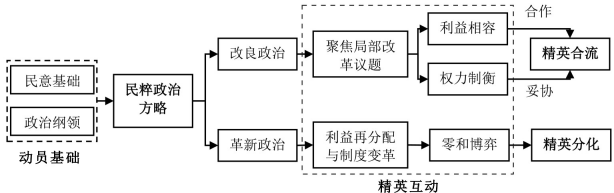

本文指出,政治方略决定了民粹领袖能否实现对精英的“挟制”:再分配与制度变革取向的革新政治将会引发传统精英反制与精英分化;改良政治以利益相容与权力制衡的形式“挟制”传统精英,以合作与妥协两种方式实现精英合流。通过这一框架,本文详细分析了采用革新政治的泰国、缅甸,以及采用改良政治的印尼、菲律宾是如何在各国特殊的历史政治条件下推动政治变革的,以及其推动的政治变革的成效。

在东南亚,追求制度改革的民粹主义浪潮难以难以打破既有政治经济秩序,即使民粹领袖也难以逃脱精英政治的束缚。东南亚追求制度改革的民粹主义浪潮无法实现理论家们设想的“解放受压迫阶级”目标,在传统精英树大根深的情况下,其不仅难以打破既有政治经济秩序,并且可能陷入“精英合流”与“精英反对精英”的轮回当中。受精英挟制的民粹主义政治将会长期是东南亚地区的主流,也将是影响东南亚政治局势的重要变量。

本文原载《东南亚研究》2023年第5期,原题为《民粹政治与东南亚政治精英的分化和合流》,篇幅有限,仅节选部分内容。仅代表作者观点,供读者参考。

民粹政治与东南亚政治精英

的分化和合流

▍东南亚民粹政治的精英分化合流之谜

2023年8月22日,泰国前总理他信·西那瓦(Thaksin Shinawatra)结束自我流亡生涯返回故土,距离其2006年被军事政变推翻已过去了15年。不少学者认为,他信重返泰国的政治用意在于化解已经持续多月的大选僵局,促成为泰党总理候选人赛塔·他威信(Settha Thawisin)在巴育·占奥差(Prayuth Chan-ocha)领导的统一泰建国党和前军人副总理巴威·翁素万(Prawit Wongsuwan)领导的人民国家力量党这两大保守派力量的支持下获得过半数议员的投票,从而当选新一任泰国总理,而巴育与巴威正是2014年发动政变推翻英拉·西那瓦(Yingluck Shinawatra)和为泰党政权的始作俑者。这一“胜局”的代价是他信自己因三起滥用职权和渎职案件而服刑八年,成为“为泰党一方的‘人质’,以说服军方和保守派放心地让为泰党组阁”。为了缓和与王室—保皇派的矛盾,为泰党放弃了修订刑法中的第112条“不敬罪”(打击任何侮辱王室或对王室不恭敬的行为,这被军政府用来打击反对派人士),与曾经的政治敌人走到了一起,从而得以构建泰国后政变时代民选政治中的大联盟格局(新内阁由11个政党合作组成)。9月1日,泰王特赦了入狱不到两周、8月31日刚刚提请特赦的他信,泰国精英政治呈现出难得且可能短暂的联合态势。相比之下,作为缅甸民主化进程的标志性领导人,昂山素季(Aung San Suu Kyi)虽然同样通过塑造具有反军队建制色彩的领袖魅力和民粹动员实现了在竞选政治中的跃升,却在2021年被以敏昂莱(Min Aung Hlaing)为首的缅甸军方拘留,导致缅甸政局向军人政权迅速回摆。虽然缅甸军方对全国民主联盟的改革议程进行了彻底重塑——解散联邦议会、建立国家管理委员会接管权力、扶持联邦巩固与发展党、推出新选举法与政党登记法(缅甸全国民主联盟因此解散)等,缅甸的精英对立局面却依旧难以调和。

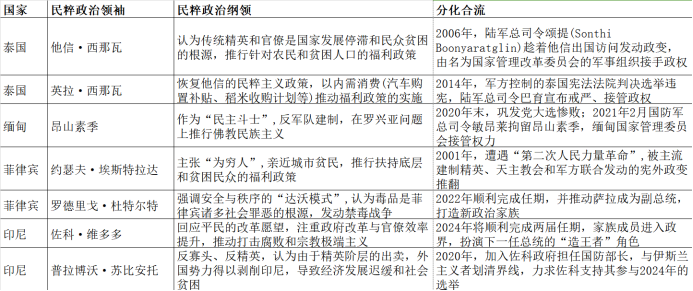

精英政治的分化合流现象不仅在泰国和缅甸之间存在巨大差异,东南亚其他国家的民粹政治与精英关系同样呈现出不同的发展趋势(见表1),有的民粹政治领袖被传统精英集团颠覆而遭遇政变、监禁、流放,有的民粹政治领袖却得以与传统精英集团共生共处。

表1 东南亚主要民粹政治领袖、

纲领与精英的分化合流

例如,菲律宾的历史进程中存在两波境遇截然相反的民粹政治浪潮:前总统约瑟夫·埃斯特拉达(Joseph Estrada)利用民粹主义动员社会底层民众,谋得较大的政治支持,却在2001年被寡头精英领导、军方高层共谋的“第二次人民力量革命”颠覆;2016年,以强人铁腕著称的罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)似乎同样吸引了底层民众的支持,不过其激进的禁毒战争政策和政治经济改革方案非但没有引发精英的极力反抗,反而能顺利推进,并使得其顺利完成任期、扶持女儿萨拉·杜特尔特(Sara Duterte)成为副总统,菲律宾政界迎来了一个强大的新政治家族。同样,印尼也出现了多样化的民粹政治领袖及民粹思想,佐科·维多多(Joko Widodo)的“技术专家型民粹主义”(technocratic populism)、普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)的“寡头民粹主义”(oligarchic populism)以及里兹克·谢哈布(Rizieq Shihab)的“伊斯兰民粹主义”(Islamist populism),等等。这既展现了印尼社会快速变迁之下政治思潮市场的“繁荣”,也引出了多元宗教族群社会潜在的割裂趋势,也呈现了不同的精英分化合流过程——佐科成功连任两届且成为2024年大选中影响选票走向的“造王者”,普拉博沃动员失败而无奈加入佐科政府以求再战选举,而里兹克及其领导的“伊斯兰捍卫者阵线”则遭到政府取缔,其本人也被判入狱。

上述现象反映出民粹主义理论与东南亚现实之间存在巨大的张力。在拥有竞选体制的东南亚国家,政治精英普遍都策略性地使用民粹主义工具构建“民众–精英”的对立话语、塑造权威领袖魅力、煽动民族主义情绪、实施广泛的政治动员等,民粹政治家前赴后继掀起的“政治改革”浪潮往往能够给那些扎根本土社会关系与政治传统的建制精英带来一次“洗礼”,对各国政治走向、经济发展、阶层关系以及地缘形势产生深刻影响。人们普遍关注民粹主义浪潮为何以及如何席卷东南亚政坛,但一个重要且讨论不足的问题是:如何解释东南亚民粹政治中精英分化合流的现象?

▍民粹政治与东南亚国家的政治发展

东南亚去殖民化与民族国家建构的历史塑造了各国精英关系的根基,相关的文化、制度与意识形态遗产影响着各国精英互动的模式与趋向。实际上,在争取民族解放的进程中,民粹政治便成为精英谋求权力的有效工具与载体。大众缺少现代意义上的民粹政治意识,民意汇集后容易受到精英的操弄与裹挟,成为精英反对精英的依托。东南亚国家的民粹主义雏形显现于积极寻求利用本土文化与意识形态反抗殖民斗争和争取民族解放斗争的民族主义运动之中。

例如,在法属印度支那时期,殖民者长期尝试推动越南天主教化,但是儒家文化却在与殖民主义的碰撞中发挥着“革命意识形态”的功能,成为越南“抵抗外国侵略”的反殖民运动巩固民族精神、实施政治动员的重要依托。越南共产党在对抗二战后试图重建殖民地的法国时,同样着重运用“反殖反帝”的民族主义旗帜统合跨越阶级的政治联盟和组织(例如越南祖国阵线、越南南方民族解放阵线以及越南南方民族、民主及和平力量联盟等),在越南广大农村地区实现了广泛的群众动员。相比之下,南越的吴廷琰政府则借助美国的支持打造基于“人格主义”的统治秩序,在政府与军队中扶植裙带关系和天主教徒,采取歧视佛教徒的族群政策。小圈子化与家族化的权力安排进一步加深了南越的精英分裂,而精英关系的派系化逐步转化为严峻的腐败、内斗与政变,仅1963–1965年南越政府“就易手了六次”。剧烈的精英内斗导致南越政府力量孱弱、长期动荡,宗教族群关系的恶化也使其无法通过任何“反革命的民族主义”纲领有效动员民众对抗北越的“威胁”,最终在美国决定撤出后引发南越的快速覆灭。

殖民时期的缅甸与印尼在分而治之的殖民制度下分别发展出以缅族与爪哇族为核心的民族主义框架,针对试图回归的英国和荷兰殖民者及其扶持的克伦人与安汶人等少数民族武装开展动员,但两国民族主义框架所聚合的政治联盟在殖民主义退潮、国家独立后迅速变换为派系化的精英斗争。多元族群之间的分裂与上层精英的博弈相嵌套,民族国家想象原有的脆弱性在精英分歧的催化下导致族群武装化与地方分离主义的崛起。缅甸与印尼的政治强人借此机会加强反叛乱的军事建设、提升军队的政治地位以及取缔议会制民主,塑造了军人深度干预政治的精英互动模式。在这一过程中,边缘地区分裂倾向、国家政治动荡、精英争权夺利等威胁与弊病,成为政治强人统合高度分化的族群社会、动员民众支持、塑造自身合法性的关键叙事。例如,奈温(Ne Win)提出“缅甸社会主义之路”,苏加诺(Bung Sukarno)也提出“印度尼西亚式的社会主义”等具有福利分配性质的政策主张。尽管如此,军事政治化的长期后果是新的利益集团与政权体系的高度绑定,缅甸军队长期怀疑、戒备文官群体实施动员与改革的意图,将学生团体、文官集团以及中下层民众排除在统治精英的范畴之外。在“9·30”事件之后,印尼则基于反共意识形态组建了由苏哈托及其军事精英集团主导的多派系政治联盟,统合了伊斯兰与民族主义精英等非左翼派系。随着苏哈托政权个人化越发深入,多派系政治联盟转化为亚洲金融危机时期军队部分派系与民族主义力量和伊斯兰力量联合颠覆新秩序政权的行动。

菲律宾与泰国的精英派系化二战前便已具雏形,而武装斗争在民族解放进程中的缺位使得精英互动成为政治变迁的主要驱动因素,服务于精英利益的体制不断积蓄矛盾,促使小部分精英尝试通过聚合广泛民意的跨阶级联盟来冲击既有体制。美国在殖民统治菲律宾的过程中引入的选举制度使得地方寡头与精英利用所在省份的私人武装、资金、关系网络等操纵选举,他们不仅控制了地方权力、渗透参众两院,而且注重在各级政府构建庇护关系,这一态势在二战美国重返菲律宾后得以延续。在缺少民族解放运动洗礼的情况下,庇护关系的遗产使得菲律宾政府被庇护人“俘获”,“无法坚持自主权,更无法实施自己的议程”,被塑造成一个“政客的政体”。菲律宾下层民众在历次重大政治变革中难以将自己的利益诉求转化为真正的制度变革。例如,老马科斯构建的戒严政权以及“第一次人民力量革命”中城市贫民与农民都缺少实质的政治代表,使得菲律宾下层民众长期处于庇护关系支撑的掠夺性体制的控制之下,这为埃斯特拉达后续发起动员下层民众的民粹主义浪潮以对抗寡头与精英家族提供了土壤。朱拉隆功开启的中央集权改革和官僚行政体系建设使得泰国进入了“官僚政体”时代,而在列强争夺殖民地以及日本南下入侵的过程中,泰国维持了相对存续的君主(立宪)制和官僚行政体系,保留了派系化的精英关系。权力竞争在派系分歧的催化下转化为军队与文官的冲突、军队内部派系斗争等。尽管文官团体多次尝试借助泰王和民众的支持挑战军人政权的合法性,但其推进的改革似乎注定会触发军人集团的干政与政变,使得泰国政治陷入精英缠斗的恶性循环。

图1 民粹政治方略对精英分化合流的影响机制

在民粹政治过程中,民粹领袖(政党)基于民粹主义汇集民意,构建政治纲领。民粹领袖(政党)能否通过魅力形象、政策主张以及选举运作争取足够多的民意支持,是民粹政治影响力的基础。由于大多数选民长期附着于传统庇护关系与金钱政治网络,因而能否打破东南亚国家既有的、具有“庇护—侍从”特征的“选举道义经济学”,进而构建替代性的“领袖—选民”联系,成为民粹领袖(政党)穿透精英政治壁垒的关键所在,这也决定了民意基础能否转化为选票优势与议会地位,并且直接关系到民粹领袖应该以何种方略与精英集团开展互动。同时,为了稳固与选民的直接联系、塑造自身合法性,民粹领袖需要将民粹诉求纳入政治纲领,在选举压力的驱动下,联系民众与观念传播的效率是汇集民意的核心,因而民粹政治纲领往往会简化为竞选造势过程中集会、游行以及演讲所发布和阐述的标志性口号与议程,由此形成一套政治与经济秩序改革的系统理论,包括改革原因、目标与方式等。

民意基础与政治纲领是民粹领袖的动员基础,区分了不同民粹领袖采取的“民粹政治方略”,即在推进改革的进程中,民粹领袖在民意支持和政治纲领的基础上形成的与传统精英集团开展互动的策略导向,以“维持政府并确保公民支持和服从”。民粹主义的内核是表达“人民集体意志”,塑造一对“对立的同质化阵营”,其认为既有秩序的矛盾围绕“纯洁的人民”与“腐化的精英”展开。不过,民粹政治方略这一概念尝试辨析不同民粹主义在定义“精英”时的指涉范畴。在东南亚国家的选举政治中,民粹领袖不仅依托自身魅力吸引民众,而且需要寻求足够的选举资金以及部分精英的支持来构成基本的政党机器和竞选团体区。这意味着民粹领袖构建的政治纲领在规划既有政治与经济秩序的改革蓝图之外,还需要着重思考其如何与掌握权力与经济资源的传统精英集团互动。

因而,民粹领袖的民粹政治方略所定义的“精英”范畴及其相应的政策选择具有显著的差异性,既可以指代作为整体的传统精英集团,也可以指代作为子集的部分精英团体。前者形成的方略是“革新政治”,将政治纲领的改革目标确定为采取切实政策变革体制,弱化传统精英集团的政治权力,实施经济利益再分配,从而构建新的政治经济秩序;后者则更为温和,在不大规模破坏既有体制的情况下,以“改良政治”的形式实施局部议题改革,适当调整精英集团的利益分配和权力关系,以缓和民粹政治对传统精英群体的冲击。因而,民意基础与政治纲领构成的民粹政治方略决定了民粹领袖在精英政治中的议价能力与政策选择——如果民意基础强大,民粹领袖获得压倒性的选举结果与议会优势,相应地更有可能构建更加激进的政治纲领,进而采取革新目标更高的民粹政治方略,反之亦然。

以地主、资产阶级、宗教领袖以及军官等群体构成的传统精英依托土地、资本、宗教权威、强制力量等要素在东南亚各国占据着政治权力与利益分配机制的核心位置,限制着民粹政治分化合流的精英互动过程,决定了民粹领袖能否实现对精英的“挟制”并推进民粹政策。传统精英在长期政体塑造的进程中形成了捍卫既有权力与利益的行动机制,因而民粹政治追求和实施改革的限度是区分精英互动方式的关键因素。具体而言,改良政治方略通过民意基础推进政治纲领,适度调整利益与权力分配,面临的传统精英抵抗行动相对可控,其精英政治呈现合流态势。不过,精英互动方式导致了合流态势形成过程呈现出差异:如果民粹领袖能在既有体制中寻找到利益相容的渠道广泛吸纳传统精英,便能搭建政治联盟,实现分享权力、协调分歧的合作模式;如果民粹领袖对部分精英所涉利益采取了针对性的改革政策,精英互动围绕权力竞争开展,朝野分歧与利益竞争会催生诸多制度内制衡现象,精英合流将采取妥协模式。相比之下,革新政治更有可能催生传统精英的激烈抵抗,将精英分野激化为政治对立,促使传统精英结成反对联盟、实施社会对抗,甚至采取制度外方式颠覆民粹领袖,其精英政治呈现精英反对精英的精英分化态势。

接下来,本文将选取亚洲金融危机后泰国、缅甸、印尼和菲律宾等四国中具有代表性的民粹政治案例,着重对其中的精英政治问题展开比较分析,尝试厘清民粹政治浪潮下政治精英的互动与博弈如何塑造了不同国家精英分化合流的差异化趋向。

▍精英分化:革新政治及其风险

泰国与缅甸在革新政治的民粹政治方略上拥有相似的动员基础,利益再分配与制度变革议程都导致了军人集团和保守派力量采取制度外方式颠覆民粹领袖,出现了精英反对精英的态势。不过,两国军人集团政治职能与内部凝聚力的差异使得民粹政治面临不同的反制风险,泰国红黄对垒的政治对抗近年趋于妥协式的精英合流,而缅甸军政府则不会在短期内还权于民。

(一)他信:一党优势与红黄对垒

20世纪下半叶泰国经济快速增长,在军人政府主导的政治体制中传统精英获得了更多的经济发展收益,要素收入分配中资本份额远远高于工资,城乡和阶层不平等越发严峻,绝对贫困现象高度集中于泰国北部与东北部的农村地区。泰国经济发展失衡问题在亚洲金融危机和新自由主义改革浪潮后进一步扩大,资本与劳动力市场的变革,特别是产业链去中心化,扩大了泰国农村人口向城市迁移过程中不稳定的就业规模(包括合同工、兼职、临时工和外包劳工等),贫困与失业问题愈演愈烈,社会阶层差异转化为对既有经济与政治秩序的不满与怨恨。1992年“五月流血”事件后上台的文官政府虽然强化了政党制度与政治参与,但实际上仍无法有效改变军队、君主制和资产阶级联盟构建的“泰式民主”派系化精英政治的特质,泰国政治进入到各派精英瓜分权力资源的多元民主时代。权力分散与经济复苏缓慢使得传统精英及其控制的立法行政体系成为社会中下层普遍怨恨的对象,认为其“向国际货币基金组织(IMF)叩首,向外国利益集团出卖国家”,社会运动和街头政治频发。正是在这一背景下,1998年他信组建泰爱泰党后,逐步发展出一整套民粹主义政治纲领:主张减贫理念,承诺为农民和贫困群体提供债务延期、信贷优惠和全民医疗保健等福利性政策,并突出纠正新自由主义改革的错误政策的决心。这一竞选纲领汇集了广泛的民意,由于左翼与改革派政党的“空心化”而长期缺少政治代表的农民、工人、学生、知识分子乃至于城市工商业和大企业群体开始倾向于支持强调“以人为本,以民为本”的他信和泰爱泰党,泰爱泰党也随之成功赢得2001年大选的多数席位(在泰国北部和东北部选举中具有显著优势),以合并政党的方式组建政府。

他信上任后面临传统精英和反对派施加的政治压力,选择落实民粹政治纲领主张的改革和福利政策,以“革新政治”的方式维持民意基础。他信利用财政资源推出一系列针对农民和贫困群体的福利政策;在行政管理方面,重用商业精英制订经济政策,放缓自由化和外国资本扩张;在议会,通过合并政策立场相似和愿意追随他信政策的小党,巩固泰爱泰党的优势地位。这些政策和改革措施无疑对“不习惯与下层民众分享权力和财富”的传统官僚、军人集团、保皇派、地方豪强等传统精英集团的权力和利益“极具威胁”。他信阵营借助这些政策在2005年大选中进一步实现了民意支持和政治权力的扩张,泰爱泰党成为获得61%的选票(75%的议席,基本控制了中央和各个地方议会)的议会独大型政党。

一党优势的建立却也让他信的革新政治与传统精英的互动进入零和竞争阶段。2005年选举前后,传统精英控制的媒体开始大力渲染舆论——泰爱泰党控制的议会和他信政府是名为“他信民主”的独裁政权,他信政府的改革是一种“政策腐败”,被裙带关系和大企业集团利用,等等。同时,传统精英着手构建反对联盟,集结保皇派、军人集团以及资产阶级,并建立“黄衫军”(人民民主联盟,PAD),发起一系列要求变革既有民主体制(认为农民易受操纵,主张议员委任制)的集会和游行活动,实际上反映了传统精英集团对他信和泰爱泰党的选举优势和相关政策的强烈不满。2005年12月底,关于他信贪污的指控甚嚣尘上,林明达发起大规模反他信集会。随后2006年1月,他信家族出售新集团股份一事再度引发要求他信下台的示威游行,他信迫于压力选择解散议会、提前举行大选。不出意外的是,泰爱泰党再度赢得选举,但由于反对派的抵制,选举中弃权票数过多,泰王亲自下场建议他信辞职,担任看守总理等待下一次大选。尽管如此,9月19日陆军总司令颂提率领军队保守派发动政变,并依据反他信联盟的诉求废除1997年宪法、取缔泰爱泰党,推动服务于传统政商精英利益体制的复归。不过,传统精英集团并没有从根本上解决泰国严重失衡的政治经济秩序,农民与贫困群体依旧徘徊在经济与政治结构的边缘地带,并且对他信民粹政治抱有坚定的信念,这也促成了2006年建立的“红衫军”(反独裁民主联盟,UDD)持续引领对抗军政府和传统精英集团的政治运动,使得他信民粹政治与精英集团的对立通过制度外方式转化为具有泰国特色的街头政治(红黄对垒)与军事政变。

实际上,民粹浪潮动员的民众参与和政治对抗仍然是“精英反对精英”的政治博弈,后他信时代英拉的胜选与下台则是泰国精英分化剧目的重演。不过,2023年泰国选举呈现了大不相同的态势,政治纲领更为激进的远进党异军突起,为泰党则在选举中位居第二,其汇集民意的能力已不如从前,这促使其民粹政治方略趋于温和,在有关君主制的《侮辱王室法》这一敏感议题上采取妥协立场,以缓和自身与传统精英集团的矛盾。在远进党及其领袖皮塔·林乍伦拉(Pita Limjaroenrat)受到参众两院军人集团和保皇派的打压后,他信阵营成功与传统精英建立了一个放在20年前近乎不可能形成的政治联盟,与保守派精英分享内阁职务和关键领域的决策权,泰国似乎初步实现了妥协式的精英合流。

(二)昂山素季:去军人化与军人夺权

从1962年奈温发动政变起,缅甸军方全面接管了国家政权,使得缅甸精英政治中始终存在着一个立场鲜明且干政意愿极强的军人集团。缅甸军人干政“传统”根源于1947年宪法制度的“先天缺陷”(少数民族邦拥有退出联邦的权利)和少数民族对缅甸民族国家的脆弱认同,以掸邦土司“退出运动”为代表的地方民族分离运动和武装组织威胁到国家主权和领土完整,1948—1962年议会制民主实验中吴努政府(文官集团)内部分歧严重、能力薄弱,无力解决民族分离、经济发展和社会动乱等问题,这成为军方接管政权的合法性辩护,两度接管政权后军方得以深度介入和把控行政、立法与司法等全方位政治权力。在军人统治时期,奈温推进的“缅甸式社会主义”发展道路强化了军人政体的攫取性与封闭性,军人集团通过垄断关键民生与出口行业谋取经济利益,但国有化进程和中央计划经济使得缅甸经济发展停滞(例如长期低价收购农产品让农民不堪重负),政府难以提供有效治理和公共服务,加之外部制裁、高压统治和国际孤立,民生问题越发严峻。1987年底,联合国经济与社会委员会将缅甸列为世界最不发达国家,激发了积蓄已久的民怨,演化为1988年春季开始的大规模社会抗议行动。围绕民主反对派还政于民和缅甸式社会主义道路问题,社会主义纲领党及其代表的军派精英产生了内部分歧,镇压和协商都无法在不触碰军方利益的前提下实现与反对派的和解,导致1988年9月军人强硬派发动政变,由苏貌重建军人独裁政体。尽管苏貌政府承诺稳定秩序,恢复选举,出台选举法、政党法和临时宪法等,但明确限制选举产生的文官政府需获得“军方认可”,对民主反对力量做出有限回应。

在这一过程中,反对军政体制的民意在昂山素季回国参与抗议活动后寻找到了汇集方向。昂山素季通过参与集会、公开演讲等方式与抗议民众建立联系,承接了民主反对派的政治纲领,向军政府提出制度变革要求,并在此过程中以民族英雄昂山的女儿的身份继承昂山有关“民主理想”的政治遗产,树立融合佛教理念的道德权威和魅力领袖形象,一跃成为缅甸民主反对派的代表性人物,从而“迅速把持了政治局面”。不仅如此,1988年9月昂山素季在部分军事精英的支持下创建“全国民主联盟”(简称“民盟”),统合民主反对派,以政党形式将与民众的联系制度化。1989年7月,昂山素季被军政府软禁后声望日隆,即使苏貌政府采取诸多手段限制民盟的竞选与宣传活动,后者依旧在1990年大选中获得59%的选票(392个议席),而作为军人集团选举机器的“民族团结党”只获得10个议席。民盟在选举中的优势之大使得军政府拒绝承认选举结果,并对民盟实施制度外打压。缅甸政治进入制宪过渡时期,民盟与军人集团就制宪问题开展博弈,矛盾的关键在于军方的权力与利益应在多大程度上通过宪政制度给予保障,军方提倡的“有纪律的民主”与民主反对派的诉求相去甚远。丹瑞接管政权时期(1992–2011年),军方始终把控制宪进程,也迫使民盟转变策略,顺从军方设计的宪政体系,以期借助民意基础和改革政治方略赢得选举后修正2008年宪法建立的完全由军人主导的宪政体制。

昂山素季领导的民盟在民意基础和政治纲领上拥有军人集团和联邦巩固与发展党(简称“巩发党”)所不具备的优势。其一,昂山素季的魅力领袖形象得到西方国家的加持(被誉为“民主斗士”,并获得诺贝尔和平奖),较为有效地统合了民主反对派力量,维持与民众的直接联系和支持基础;其二,军方主导的国有化经济体系进入市场化转型的快速发展阶段,但军事资本主义依旧控制着国民经济命脉,广大农村地区贫困现象仍十分严重(2005年缅甸总体贫困率接近50%,2010年约为42%),军方主导的经济秩序中经济不平等问题未发生根本性变化;其三,在军方对社会的高压控制下,“德帕因惨案”“袈裟革命”等大规模冲突事件暴露了军政府的合法性危机,2008年纳尔吉斯飓风袭击缅甸引发的人道主义危机进一步加剧了民众对失败的军人政府治理的失望情绪,使得他们转而青睐于昂山素季和民盟的政治纲领与改革路径。因此,不难理解民盟在2012年议会补选中赢得43个席位(中央与省邦议会共补选45个),随后在2015年11月联邦议会选举中赢得执政地位(上院民族院约获60%的议席,下院人民院约获58%的议席),昂山素季担任国务资政,率领文官集团实施改革。由于军方依旧拥有宪政特权地位(拥有25%的国会席位,修宪需75%的议员同意)和强制力量优势,民盟执政后为以敏昂莱为首的军方保留了诸多实权部门职务,缅甸呈现政治对立态势,被形象地概括为“双头政治”权力格局。

不过,民盟执政期间,文官政府仍尝试贯彻革新政治方略,推动行政体系和国民经济改革,不断通过行政权力再分配弱化军方对关键政府部门(例如综合管理局)的控制力。民盟自2019年着手提议修订宪法,在遭遇军方议员阻挠后,成立“缅甸宪法修订联合委员会”,力图制订新宪法,根除军方的宪政特权,不断加剧了军方的担忧与怀疑。此外,昂山素季执政期间推崇缅族的主导地位,强化作为昂山将军女儿的民族英雄形象和虔诚佛教徒身份,通过佛教民族主义巩固民意基础。在2020年11月大选中,民盟再次获得绝对多数地位,议席优势相比2015年进一步扩大,同时还获得省邦议会的绝大多数席位。由于巩发党选举惨败的刺激,加之昂山素季与民盟执意推进“去军人化”的革新政治,尝试通过修宪瓦解军方的经济与政治特权地位,敏昂莱于2021年2月1日宣布紧急状态并接管政权,拘捕昂山素季等民盟领导人,缅甸政治重回军人政权。

▍精英合流:改良政治及其存续

尽管印尼与菲律宾同样存在民粹政治的动员基础,但是印尼的政治方略更具改良性质,精英合流确保了权力存续。佐科统合福利性政策与行政改革的“技术专家型民粹主义”在遭遇精英制衡后迅速转向新发展主义,以利益相容的方式分享权力,构建政治联盟,实现精英合作。菲律宾长期渗透国家权力的寡头与精英拥有较强的反制能力,因而杜特尔特重视社会秩序的民粹政治纲领选择针对毒品犯罪问题进行改革,并延续庇护主义传统。权力竞争的精英互动过程塑造了杜特尔特时期菲律宾的朝野分歧、利益竞争以及制度内制衡等现象,形成了妥协式的精英合流。虽然杜特尔特的民粹政治无法彻底变革既有体制,但是局部改良的绩效使得其在新一轮权力竞争中实现了家族的政治存续。

(一)佐科:发展治国与权力分享

1998年苏哈托政权倒台后,在如何实现民主转型问题上存在诸多分歧的精英集团塑造了印尼碎片化的民主体制,“既被誉为民主化典范,又被讥讽为低质量民主楷模”。总统制度、地方分权、政党体制以及封闭名单的比例代表选举制等制度设计都旨在适应高度多元化的精英对权力与利益分配机制的需求。同时,在军改的关键问题上改革派采取绥靖立场,特别是2001年梅加瓦蒂(Megawati Soekarno Putri)上台后不断降低军队的改革目标,避免触及军方关键利益(放弃废除地方指挥系统、追责人权问题等)。印尼的妥协式转型在精英集团的共谋之下保留了民族主义力量、伊斯兰力量、工商业寡头以及军人团体的多元化精英分野格局。尽管印尼精英集团意识到过度分散的权力分配机制容易导致中央政府能力孱弱、行政立法效率低下等问题,曾尝试修订地方分权法、选举法与政党法来集中政党力量,但未能从根本上改变政党的低制度化趋势。

寡头和工商业精英利用财富渗透政党,以支付“船租”(sewa perahu)的方式获取政党把控的候选资格,借助媒体进行舆论宣传造势,通过政治掮客向选民施以小恩惠购买选票,形成了“价高者得”的胜选规律,2009年出台的开放名单比例代表制度则进一步加剧了政治竞争的分散化和政党组织在地方层面的“空心化”。在此背景下,印尼精英集团无法在全国构建单一中心控制的庇护机制,2004年总统直选制度出台后,官僚、政客以及寡头如欲参加总统选举,面临的困境是缺少有效的选举机器,既有大党(如斗争民主党、民族复兴党、专业集团党等)大多由单一领袖控制,无法为其余寡头与精英提供候选资格和选举支持,因而精英与寡头频繁创建个人主义政党成为印尼政党体制的特殊之处。但与此同时,直选制度促使总统候选人只在推选资格上依赖政党,胜选则取决于候选人的政策主张、个人魅力等方面对选民的吸引力,这一制度呼唤着民粹主义的“幽灵”。2004年,苏西洛(Susio Bambang Yudhoyono)借助成立不久的民主党成功当选总统,这是“个人主义政党+个人魅力联系选民”的政治模式对以梅加瓦蒂为代表的传统精英及其庇护网络的一次沉重打击,选民对政党忠诚度的离散化(2014年总统选举时,仅有9%的印尼人认为自己与某个政党关系密切)为2014年“政治局外人”佐科·维多多的崛起埋下了伏笔。

尽管印尼的民主转型取得了诸多成就,但是苏哈托时代的寡头和精英利益集团对印尼经济的控制和攫取本质并未改变。在民主党(2004年的选举得票率仅7.45%)难以有效控制国会的情况下,苏西洛通过拉拢其他政党入阁、分配经济决策权和利益等方式维持自身的执政基础,避免提出任何变革经济分配机制的议程。“即使有部门提出改革,苏西洛也倾向于阻挠、拖延或淡化这些举措”,使得印尼民众“始终认为政府代表的是精英阶层的利益,而不是人民的利益”。精心平衡多元精英派系竞争的苏西洛政府巩固了民主制度,但其对“保守派团体(寡头、官僚、军事精英和宗教精英)的拥抱及庇护”为瓜分利益、滋生腐败、政商合谋等打开了绿灯,许多具有实质意义的结构性改革项目则处于红灯禁行状态。由于全球大宗商品市场的繁荣,寡头与精英群体大量投资于资本密集型的自然资源开采行业,在全球产业链向东南亚转移的背景下,印尼劳动密集型产业反而出现衰退(2004年印尼劳动密集型产业占GDP总量的比例为28%,2014年下降至24%)。2014年约59.4%的印尼劳动力(其中大部分都是年轻人)为不稳定就业,有41%的人口每日生活费低于3.65美元,贫富差距进一步扩大(2004年基尼系数为0.34,2014年上升至0.4)。印尼民众呼吁改革的不满情绪在2014年大选前不断酝酿,为民粹主义提供了动员基础。

2014年选举前,佐科与普拉博沃提出了两种不同的民粹主义道路供民众选择。普拉博沃的“寡头民粹主义”号召回归1945年的宪法与权威政体,排斥外国控制,维护农民利益以及实施贸易保护主义等政策。与之相对,佐科出身平民之家,没有传统精英的标签,倾向于具有商业色彩的实用主义政策。早年的从商经历让他对政府腐败和效率低下深恶痛绝,同时,经商的奋斗经历让他专注于表达对“小人物”(wong cilik)——平民阶层的同情。在2005年当选梭罗市长后,佐科为弱势群体提供了许多福利性政策(免费医疗保健、教育奖学金),并即兴访问市场等公共场所,与民众建立直接联系,整顿行政机构,逐渐建立起一整套“技术官僚”属性的改良政治纲领。在普拉博沃和梅加瓦蒂的共同支持下,2012年,佐科在雅加达省长选举中获胜。随后,佐科将梭罗治理模式运用于印尼首都地区,瞬间成为印尼全国媒体舆论的焦点人物,从“政治局外人”晋升为最受欢迎的总统候选人。2014年,佐科在总统选举中选择与梅加瓦蒂领导的斗争民主党结成同盟,获取总统候选资格,打出扩大社会福利、改善政府和公共服务、坚决反腐败等善治口号,明确拒绝普拉博沃的排外和反建制主张。尽管斗争民主党没有为佐科提供足够的竞选支持,但是许多中产阶级自发组成志愿者网络为竞选造势,苏里亚·帕洛、卢胡特等寡头为佐科提供资金支持,再加上“技术专家型民粹主义”纲领获得了大量农村贫困人口的支持,佐科因此赢得选举。

佐科就任总统后面临普拉博沃笼络诸多政党在国会组建反对派“红白联盟”的困境。虽然佐科宣称自己将单独决定内阁名单人选,但是在最初拟定过程中还是向寡头与传统精英做出让步,将大部分职位用于“回馈”传统精英组成的支持联盟。佐科另辟蹊径通过总统令的方式推进福利政策,绕过满是“反对者”的国会,推动健康和教育福利计划,向民众发放家庭繁荣卡(KKS)、印尼智能卡(KIP)和印尼健康卡(KIS),回应民众需求。对于反对联盟的阻碍,2016年佐科积极干预反对党的内部政治,确保亲佐科派系取得政党控制权,并先后吸纳国民使命党、专业集团党与建设团结党,有效地扩大了执政基础(国会议席从37%提升至69%)。不仅如此,佐科任上三次改组内阁,剔除强硬派,扶持亲信与技术官僚,并适当向新加入的支持政党分享权力,提升了对内阁的掌控力。在经济层面,佐科提出一系列“新发展主义”政策,通过提高政府工作效率和提供税收优惠积极吸引外资,将推动基础设施现代化作为减少不平等和贫困(降低民众的生活成本,激活外岛经济活力,改善印尼地区发展不均衡问题)的关键支撑。同时,佐科政府强化资源与经济民族主义,限制未加工矿产资源出口(包括镍、铜、铝土等)和相关外国投资,重用技术官僚管理核心国有企业和经济部委,推进削减燃料税、整顿石油天然气行业,将政府财政资金投入进口替代、补贴和贷款优惠政策,扶持国有企业扩张。此外,佐科在反腐、人权等问题上保持避而不谈的立场,避免与寡头和传统精英形成直接的政治对抗。

许多学者认为,新发展主义迎合了官僚、寡头与精英群体主导政治权力与利益分配机制的既有秩序。实际上,作为最初主张提供免费医疗、教育等福利性政策的民粹领袖,佐科在进入精英政治领域后面临强烈的制衡问题,他转而构建支持联盟,推出新发展主义,建立了与传统精英利益相容的机制,避免变革既有经济政治秩序,以发展治国的改良政治方略实现了印尼精英互动向着合作式的精英合流演进。随着2019年佐科再度击败普拉博沃,后者加入佐科政府任国防部部长,反对派的制度制衡能力几乎完全解体,精英合流的态势在佐科第二任期已经稳定下来。

(二)杜特尔特:社会秩序与新政治家族

后马科斯时代的菲律宾第五共和国由多元精英联盟(反对派精英家族、天主教会、军队高层、工商业精英和马尼拉中产阶级等)开启民主化进程,通过1986年临时宪法(《自由宪法》)着力拆解老马科斯政权的遗产,重塑以家族和地区为基础的派系政治网络,并在此过程中奖赏参与“革命”的寡头和精英家族,内部分配公共职务和国有资产,从而恢复了传统精英家族主导的政治经济秩序。精英家族对改革派宣扬的“自由–改革主义”和“善治”施加深度干预,利用改革派推动的土地改革、放松管制、私有化和自由化议程瓜分土地与国有资产,寡头资本得以控制水电油气等关键行业,攫取巨额利润。

同时,在竞选政治恢复后,精英家族依托物质激励和政治承诺,重新自上而下地“编织”起层层嵌套的庇护体系,催生了仅为竞选服务、搭建恩庇侍从关系的庇护式政党,从而长期控制地方和国家权力,“地方精英和国家寡头能够超越监管官僚体系,从行政部门获得让步,消除对纯粹寻租的限制”。寡头和精英家族对民主改革的阻碍,导致菲律宾治理水平低下,腐败问题严峻,国家沦为精英家族争权夺利的舞台。精英家族在地方政治中通过拉拢军警、培养私人武装等暴力手段维持权力基础,省级政治的封建性和暴力性特征在国家政治层面派系化的精英竞争当中也常演化为政治暗杀、街头政治以及军队倒戈等乱象,加之精英家族长期垄断参众两院大部分议席,对于改革派而言,寡头与精英家族具有实质意义上的威胁与议价能力。

2009年,阿基诺夫人因病离世,菲律宾掀起“诺诺·阿基诺总统运动”(NAPM),阿基诺三世成为“人民力量革命遗产的继承人”。2010年,阿基诺三世通过自由党统合精英家族支持,募集超过4亿比索的竞选资金,以42.08%的高得票率当选总统。虽然阿基诺三世宣称将继续推动“改革主义”议程,但是其内阁构成和政治基础以精英家族、富人和中产阶级选民为核心。阿基诺三世政府“将大部分政治资本用于象征性行为”,而“精英总体上采取一切照旧的态度”,菲律宾国内政策绩效不佳,又在对外政策上挑动南海问题,导致国内矛盾尖锐——腐败严峻、走私猖獗、基础设施和公共服务滞后、犯罪与毒品问题泛滥,阿基诺三世的净满意度也从任初60%跌至卸任前的29%。社会失序让中产阶级选民对建制派精英家族的治理能力和合法性心存怀疑,而2016年最初宣布参选总统的候选人仍然是寡头与精英家族的传统建制派组合,各自因腐败、亲美、健康等问题难以让选民相信其有能力解决菲律宾的发展困境。虽然杜特尔特并没有急于宣布参选,但是其在达沃市的铁腕治理重视强力维护安全与秩序,以社会稳定为基础促进达沃的经济发展,这一模式成效显著。

马尼拉地区的民众表达了对杜特尔特的空前支持,为其宣布参选后迅速汇集民意奠定了基础。杜特尔特以“变革即将来临”作为竞选口号,借助大众和社交媒体与选民建立直接联系。在竞选团队的运作下,杜特尔特逐步树立“勇敢且富有同情心”的硬汉强人形象,以达沃模式作为政治纲领的内核,突出对犯罪和毒品问题的关注,提出了“简单且有力”的民粹主义推论——“毒品是菲律宾诸多社会罪恶的根源”,并宣称自己“要在当选后的六个月内清除全国的非法毒品”,禁毒运动“将杀死成千上万的罪犯,殡仪馆将座无虚席”。法外行刑的手段超越了正式法律允许的范畴,但实际上暗含的推断是“菲律宾的法律制度有利于罪犯和社会特权阶层”。杜特尔特强调恢复社会秩序、打击犯罪的民粹政治方略发挥了跨阶层的民意汇集作用,吸引了城市中产阶级的支持,从而顺和赢得大选。同时,其民粹政治方略虽然重视强化对军警部门的扶持(提拔亲信,增加公职任命、预算与福利)以打击左翼武装和毒品罪犯,但并没将矛头直指寡头与精英家族。相反,由于菲律宾薄弱的政党制度和议员流动机制,众多精英家族议员加入杜特尔特的支持阵营,杜特尔特执政党及其阵营得以在众议院拥有多数席位,随后,在2019年中期选举中大胜,获得参议院多数席位。杜特尔特自上任起至2019年底,共任命9名最高法院大法官,实现了对菲律宾行政、立法与司法体系的全方位控制。

虽然杜特尔特的毒品战争政策使其获得了强大的民意支持(对禁毒的民意支持率一直保持在75%以上),但是依旧引发了反对派的人权批评浪潮。菲律宾人权委员会称,杜特尔特任内毒品战争(警方和民兵法外处决)造成的伤亡人数达到2.7万人,过大的伤亡和法律问题成为反对派批评的焦点。部分参议员、众议员、最高法院的大法官、司法部官员以及许多知识分子与法律界人士采取了切实的反对行动,包括批评禁毒战争、发起示威活动、提出弹劾申诉等不同方式。

反对派对于杜特尔特允许安葬老马科斯的行为及其税收改革、大建特建、棉兰老岛戒严、对华缓和等方面的政策都采取了不同程度的制衡行动,但是杜特尔特政治上统合大部分寡头与精英家族,为其提供政府职务分配、允许国会议员瓜分“猪肉桶”资金(如“拟议项目清单制度”)等,维系了大部分传统精英集团政治权力与利益分配机制的运转。此外,经济发展与社会稳定的执政绩效巩固了民意基础,在军警同盟提供的安全保障下,杜特尔特得以采取诸多措施迫使反对派妥协。总体而言,杜特尔特任期内面临的反对派行动局限于制度内制衡,该时期内妥协式精英合流的态势在2022年大选中转化为马科斯家族与杜特尔特家族主导的大政治联盟。

▍结论

民粹政治在东南亚的激荡之旅往往以精英的分化合流作为开场和闭幕,在跨越阶层的民粹政治联盟中普遍存在精英操弄民粹主义、谋求权力与利益的机会主义趋向,渴望变革既有秩序、调整再分配的边缘阶层似乎无法摆脱来自精英阶层的塑造、引导与控制,理解这一现实的切入点在于民粹政治中的精英政治问题。本文尝试突破经济、文化与制度等传统解释路径,观察民粹政治运作过程中精英互动(政治方略、权力关系、利益分配等)这一能动性因素的作用方式。东南亚的精英政治根源于去殖民化与民族国家建构的历史进程,相关的文化、制度与意识形态遗产影响着各国精英互动的模式。在反抗殖民斗争与争取民族解放的政治变革中,民粹主义雏形与本土文化和意识形态融合,大众缺少现代意义上的民粹政治意识,而精英则在争夺权力、攫取利益等目标的驱动下操弄、裹挟民意,将其塑造为精英反对精英的工具,民族国家建构与精英互动共振形成了传统精英把持的制度体系。长期压制边缘阶层的既有秩序成为开展民粹动员的结构性诱因,民粹领袖尝试构建政治纲领、汇集民意穿透精英政治壁垒,但是地主、资产阶级、宗教领袖以及军官团等构成的东南亚传统精英依托土地、资本、宗教权威、强制力量等要素,占据着政治权力与利益分配机制的核心位置,限制了精英分化合流的互动过程。政治方略决定了民粹能否实现对精英的“挟制”:再分配与制度变革取向的革新政治将会引发传统精英反制与精英分化;改良政治以利益相容与权力制衡的形式“挟制”传统精英,推动合作与妥协两种方式的精英合流。泰国他信和缅甸昂山素季、印尼佐科以及菲律宾杜特尔特分别经历了上述三种不同的精英分化与合流历程,东南亚民粹纲领与内涵的多样化没有跳脱精英政治的束缚。

精英分化合流的现实意味着东南亚追求制度改革的民粹主义浪潮无法实现理论家们设想的“解放受压迫阶级”目标,在传统精英树大根深的情况下,其不仅难以打破既有政治经济秩序,并且可能陷入“精英合流”与“精英反对精英”的轮回当中。这不禁让人联想起亨廷顿的关于“发展中国家还没有准备好接受民主”的观点,他认为“当世非西方国家可以实现政治现代化或民主的多元制度,但它们不可能二者兼得”。换言之,发展中国家的现代化似乎只有两种结局,要么为了政治现代化而放弃民主、走向专制,要么保存传统社会结构、照搬民主的多元制度,造成政府的软弱与无能。东南亚民粹政治的精英互动历程则对此提出了新的论述:政治精英已经准备好在民主制度中展开竞争,他们不仅拥有金钱、武器与权力,还拥有一整套话语。尽管这一论述是悲观的,但是民粹政治的动力机制(阶层分化与经济不公)是不断分化合流的精英集团无意、也无法消解的根源,这些因素或许会在未来的某个时刻催生新的秩序。